Sans doute est-il permis de voir en Toon (Flop) comme un art poétique. Cette pièce cultive résolument certaine trivialité, certain goût du matériau humble et une méfiance résolue envers l’esprit de sérieux : de vulgaires ballons gonflables, party balloons, aux couleurs pop et à la forme plutôt ignoble. Bien plus, elle revendique très explicitement la déflation comme principe : les ballons se dégonflent et l’objet d’art finit par expirer. Mais, parallèlement, elle donne lieu, grâce au dessin d’animation, à une réanimation, qui permet à l’œuvre de respirer. Dit autrement, la respiration telle que Toon (Flop) la met en scène pourrait être comme la métaphore de l’esthétique de Reip. Non que l’artiste se définisse en pneumologue, mais parce qu’une grande partie de sa production se fonde, de diverses manières, sur l’antagonisme de deux phases. Parfois, c’est à l’intérieur d’une même œuvre que s’opposent les deux phases. D’autres fois, c’est entre les œuvres que se joue leur ventilation.

La première des deux, l’inspiration, regrouperait tout ce qui ressortit, d’une façon ou d’une autre, à l’apparition, à une forme de merveilleux, flirtant d’ailleurs de temps à autre avec l’imaginaire surréaliste ; bref, tout ce qui, pactisant avec certaine positivité, est de l’ordre de l’épiphanie. Plusieurs œuvres, dans la production de Reip, paraissent ainsi inspirer plutôt qu’expirer. C’est le cas de Stick Cutter (1997-98). Quarante-quatre éléments, faits de carton et de papier couleur sont disposés au sol, sur les murs ou suspendus en l’air. Le répertoire formel convoqué est large, mais la plupart des éléments évoquent une modernité qui irait de Brancusi à Cadere, en passant par Lissitzky, Rodtchenko ou Palermo, pour ne citer que les noms qui s’imposent le plus vite au spectateur. Pratiquement, les constructions de Stick Cutter sont la réalisation tridimensionnelle de dessins issus de carnets que l’artiste a tenus tout au long des années 1990 (5). Il faudrait s’arrêter sur nombre d’entre elles, comme ce phylactère noir qui surmonte un empilement brancusien de deux socles cylindriques – transformant ces derniers en personnages de cartoon, mais dans une histoire dont le sens se serait notablement obscurci. Dans le lieu d’exposition les petites structures ne sont pas livrées à elle- mêmes. Un système d’éclairage, en poursuite ou à découpe, vient dramatiser l’espace et théâtraliser leur mise en scène. Certes, c’est sur le mode mineur, en carton et papier, que se rejouent ici certains épisodes glorieux de l’histoire de l’art qui ne cessent de hanter la mémoire de l’artiste du XXe siècle finissant. Mais la fragilité des matériaux, conjuguée aux lumières, évoquent moins quelque remake désublimant que la finitude constitutive de la représentation théâtrale, qui va bientôt s’achever, laisser la scène vide et le rideau baissé. Or, la magie du spectacle tient pour beaucoup à cette limitation temporelle. En outre, le spectateur de Stick Cutter pressent qu’il suffirait que les lumières s’éteignent, ou tout simplement qu’il tourne le dos, pour que les petites structures, mus par un irrésistible destin de toons, s’en aillent prendre d’autres positions, d’autres formes – comme dans cette pièce, Robot # VI (1995), où les dix éléments en contreplaqué qui, disposés au sol, évoquent un paysage urbain, peuvent être assemblés pour composer un robot de 2,80 m de haut. En d’autres termes, avec Stick Cutter, les poumons de l’œuvre paraisssent pleins ; les formes, pour l’heure du moins, semblent avoir pris ; et les projecteurs accomplissent leur office déictique (6), ils désignent des objets en leur apportant ce nimbe de distinction auratique que réclama longtemps une œuvre pour mériter son nom. Les lecteurs de Proust se souviennent de la fameuse lanterne magique dans la chambre du jeune Marcel. Reip en a conçu une pour son public : White Spirit (2005). Sur un écran défilent les ombres fantomatiques de douze figurines fixées sur un manège invisible. Cette fois, il ne s’agit pas de Golo ou de Geneviève de Brabant, mais de silhouettes que le libre coup de crayon de l’artiste aura été cherchées dans l’univers du cartoon. La description que donne Proust des prouesses de la lanterne magique, qui « substituait à l’opacité des murs d’impalpables irisations, de surnaturelles apparitions multicolores » (7), correspond toutefois mieux à The Halo (2000) qu’à White Spirit. En effet, Reip, inspiré par l’expérience du promeneur nocturne qui aperçoit aux fenêtres des maisons les jeux de la lumière télévisuelle, a filmé les projections photoniques qu’occasionne sur un mur la diffusion, par un moniteur voisin, d’un dessin animé d’Oskar Fischinger, Allegretto (1936), une époustouflante tentative de synesthésie audiovisuelle, déployant un jeu coloré et vertigineux de cercles concentriques et d’angles particulièrement dissipés. Le film de Fischinger n’est donc jamais directement visible ; seule la musique d’origine, composée par Ralph Rainger, est, elle, parfaitement audible et préserve, non sans humour dans ce nouveau contexte, certain élément narratif. N’est donc plus perceptible que le halo spectral des images (8). Bien sûr, la perte de l’histoire, du sens est à l’origine de ces jeux de lumière. Pour autant, nulle complainte ne s’entend ici ; point d’angoisse face à l’irrémédiable déperdition, la tonique musique de toute façon l’interdirait. Mais plutôt, au bout du compte, le sentiment d’un gain : certaine poésie du halo, la certitude qu’il est possible de trouver du plaisir dans le spectacle de ces radiations incidentes. Ressortissent également sans conteste au moment épiphanique de l’art de Reip des films comme Overdrive (2001) ou Dots (2004). Dans le premier, dont le titre est un hommage à Interstellar Overdrive de Syd Barrett (9), de petites formes colorées – on pense à des amibes – y connaissent de multiples avatars. Deux d’entre elles, une bleue et une jaune, semblent tenter de parcourir tout le périmètre de l’écran mais quittent cette trajectoire en chemin pour se dilater et envahir la presque totalité du champ. D’autres se télescopent ou vont percuter les bords du quadrangle pour y rebondir, quand elles n’éclatent pas en myriades de points. Certaines s’assemblent parfois en constellations de cercles concentriques vite évanouies. À ces images, qui souvent rappellent certaine imagerie scientifique, se conjuguent des sons, en provenance de la bande originale conçue par Louis et Bebe Barron (10) pour Forbidden Planet (La Planète interdite, 1956), minimaliste film de science-fiction de Fred McLeod Wilcox (11). Certes, comme toujours chez Reip, ce n’est pas sans sourire que l’on suit les multiples aventures de ces formes abstraites sur un fond sonore qui évoque plaisamment l’univers sci-fi et les années 1950. Pour autant, la franche « morphophanie » du spectacle offert par les 55” de ce film diffusé en boucle possède un charme qui l’apparente davantage au temps de la positivité qu’à celui des doutes ontologiques. Avec Dots (2004), c’est d’un hommage direct à Norman McLaren qu’il s’agit et à son œuvre de 1940 portant le même titre (12). Points se mouvant dans l’éther noir d’un espace qui pourrait être intersidéral, poussière photonique, phénomènes gazeux, explosions, éclairs, visions lunaires, de bande dessinée, ou bien microscopiques, de laboratoire – tout concourt dans cette vidéo à l’entretien délibéré d’une forme de naïveté iconographique plus proche de l’âge heureux du gonflement que de la dysphorie des dégonflements.

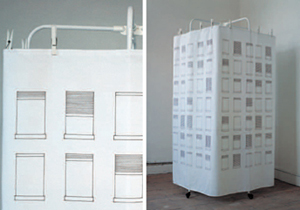

À la seconde phase, l’expiration, correspondrait ce qui relève d’une volonté déflationniste, désublimatrice, qui a partie liée avec le mineur, quand ce n’est pas tout bonnement le minuscule. L’œuvre, 0,25 (1990-1991) consiste en un groupe de vingt-cinq objets d’environ 10 cm de hauteur, petits collages d’objets trouvés, aux matériaux les plus divers, ne comptant pas parmi les plus nobles (gomme, morceau sucre, fil de fer, etc.). Ces figurines, évoquant plus ou moins fortuitement divers spécimens d’une modernité plastique, sont placées sur un plateau – elles peuvent faire songer aux petits soldats qu’un enfant aligne en vue d’une bataille dont aucun camp ne sortira jamais vainqueur. Ces micro-sculptures témoignent d’un esprit proche de celui des pièces en bronze de la série The Personal Effects of the Pied Piper que Paul Thek réalisa en 1975-76 et dont plusieurs n’excèdent guère la dizaine de centimètres. Building (1993) s’adonne également au jeu de la minoration : un immeuble moderne est représenté au moyen d’un morceau de tissu, sur lequel des fenêtres ont été tracées au marqueur, fixé à un vulgaire étendoir de buanderie par de pauvres pinces à linge. L’incarnation du sublime urbain du XXe siècle, le building qu’escaladait King Kong ou que visent les avions du 11 septembre, le voilà ravalé à l’indignité de cette représentation incongrue. Souvent aux confins de la contre-culture, le moment expirateur a nécessairement des tendresses pour le fiasco, le négatif, parfois même la destruction. En témoigne une œuvre comme Burning down the house (1996) : une vidéo de 4’30” montrant la consumation progressive par les flammes d’une petite construction faite de plusieurs cartons d’emballage, dans lesquels diverses ouvertures ont été soigneusement autant que dérisoirement pratiquées pour simuler portes et fenêtres ; les dernières images ne donnent à voir qu’un tas de cendre. Après l’humiliation de l’étendoir, le building subit les flammes. Réalisée quelques jours plus tard, la vidéo Nerf est de la même veine : Reip filme sa tentative d’édifier une structure avec les chutes des portes et fenêtres de Burning down the house ; mais au bout de huit minutes et alors que nombre de morceaux de carton n’ont pas encore été utilisés, l’improbable édifice s’effondre. L’artiste n’a désormais plus les nerfs assez solides pour prendre pleinement à son compte l’idéal constructiviste. Les choses ne vont plus comme avec Richard Serra : le carton a remplacé l’acier et la sculpture, ratée, ne parvient plus à équilibrer les forces qui la travaillent. Tout entière vouée à l’expression de la ruine, de la chute, la désopilante vidéo Blow (1997) l’est également : une salle d’exposition complètement vide ; après quelques instants, l’une des parois du white cube tombe avec fracas. Dans Une nuit à Casablanca (1946), Harpo est appuyé à un mur qui s’effondre à son départ car, en réalité, il le soutenait. C’est un peu du burlesque de cette scène que Blow transpose dans l’idiome de l’après-modernisme, de la période où les artistes ont vraiment commencé à s’intéresser aux murs des galeries et des musées – Michael Asher les décapant ou les abattant (13), Daniel Buren les tapissant de papier rayé (14). Et quand ils ne tombent pas, les murs de l’espace d’exposition peuvent être troués comme dans X-Man Rodéo (2000) : une perceuse surmontée d’une caméra fait son chemin, en dépit du bon sens, dans un lieu d’exposition, trouant les murs qu’elle rencontre, « comme un insecte déglingué, sans radar » (15). Cette fois, la référence cinématographique qui vient à l’esprit est moins souriante : le fameux Peeping Tom (Le Voyeur, 1960) de Michael Powell dans lequel le héros, au moyen d’un appareil conjugant lame de couteau et caméra, filme les victimes qu’il est en train d’égorger. Dans X-Man Rodéo, les victimes ne sont heureusement que des murs et, avec eux, certaine idée de la dignité et du sérieux artistique. Ce tropisme destructeur, le nom même du groupe musical fondé par Reip l’énonce clairement : SPLITt (16).

Portrait de l’artiste en Janus. L’œuvre de Reip aurait deux faces : l’épiphanique et la déflationniste. Le titre de l’une des expositions de l’artiste, réalisée en duo, avec Melanie Counsell, est à cet égard significatif : « On/Off » (17). Inspiration, expiration. Tension, détente. Wire # 1 (1996) et Wire # 2 (1998). Dans le premier cas, des fils de fer tendus de mur à mur, comme le plastique des ballons qui viennent d’être gonflés ; comme les cordes d’une guitare ; comme les traits de glu grâce auxquels Spider-Man réalise ses héroïques cabrioles le long des buildings new-yorkais ; comme les lignes organisant la perspective des peintres (18) ou celles qui permettent l’apparition d’images comme dans les quatre-vingts gravures à l’aiguille sur celluloïd, présentées sous la forme de projection de diapositives (Lignes, 1994). Dans la seconde occurrence, les fils sont détendus, débandés en un inextricable écheveau remplissant l’espace entre deux murs : la guitare est totalement désaccordée ; Spider-Man a perdu ses pouvoirs et va sûrement s’écraser au sol ; la perspective se brouille et le non-sens menace. Il faut le comprendre, ces deux pièces jouent à leur manière la même histoire que Toon (Flop). Scénario respiratoire : inspiration, expiration. Tension, détente. On/off. Présence, absence : Stand (1997). L’artiste a récupéré quatre-vingts objets, fort divers, dans une déchetterie. Il les a ensuite disposés un par un dans une salle d’exposition. À chaque fois que l’un desdits objets était ajouté, une photographie était prise. Tous les clichés sont ensuite projetés, sous la forme de diapositives, dans la salle, une fois celle-ci totalement vidée des rebuts qui y avaient trouvé place. Grâce au défilement du carrousel, le spectateur est de la sorte confronté au lent, à l’épiphanique remplissage de l’espace, et à sa brutale évacuation. Fort-da. Le spectateur freudien ne manquera pas de penser à la bobine de ficelle du fameux bambin (19), pour qui la bobine lancée par-dessus le bord du lit est comme la mère qui souvent s’éloigne ; en tirant sur le fil, il est possible de la faire revenir. Pour l’artiste également, ça s’en va et ça revient : le non- art, l’art ; l’œuvre absente, l’œuvre présente. Dans la surréaliste vidéo Up (1996), au gré d’à-coups obtenus par un montage sans apprêt, plusieurs objets se rapprochent progressivement d’un tourne-disque en marche jusqu’à maladroitement finir sur lui, pour repartir ensuite à leur position première en un interminable cycle.

Pareille dualité ne constituerait d’ailleurs pas, en tant que telle, une originalité si elle n’était scandée par un battement qui fait indéfiniment se succéder une phase à l’autre – que le battement passe entre les œuvres – Stick Cutter, d’un côté ; Burning down the House, de l’autre – ou à l’intérieur des œuvres – Toon (Flop). Le battement est, on le sait, le concept-clé avancé par Yve-Alain Bois et Rosalind Krauss pour rendre compte du procès répétitif, sans issue, qui défait constamment ce qu’il a fait, procès dont l’ambition, anti-moderniste, est d’interdire l’avènement de la « bonne forme » et d’entraver la quête d’une maîtrise visuelle. Le battement peut prendre bien des aspects. C’est, par exemple, ce mouvement giratoire, pulsatif et sans fin qui, dans l’Anemic Cinema (1926) de Duchamp, fait enfler puis se rétracter une spirale. C’est, plus tard, et sur le mode traumatique, la répétition des flashes d’images dans le flicker film (20). Cest encore, pour poursuivre la liste des exemples de Bois et Krauss, les gestes répétitifs qu’enregistrent telles des premières vidéos de Bruce Nauman : balancement d’avant en arrière dans un angle de pièce (Boucing in the Corner I, 1968), course vers la caméra puis recul brutal jusqu’au mur (Bouncing in the Corner II, 1969), mouvements d’une bouche répétant « lip sync » (« synchronisation des lèvres ») alors même que le son et l’image sont désynchronisés (Lip Sync, 1969). Il est loisible de repérer dans nombre d’œuvres de Reip, selon des formes qui lui appartiennent, l’actif – les modernistes diraient le passif – du battement. Ainsi dans Knock (2001), une vidéo en noir et blanc montrant, sur la droite de l’écran, l’ombre d’un homme muni d’une cognée ou d’une hache en train de frapper, en vain, pendant trente longues et essoufflantes minutes, sur une porte qui reste hors-champ, mais dont une fausse voix enfantine nous apprend, en chantant Dylan sur fond de respiration haletante, qu’elle pourrait être celle du paradis : Knockin’On Heaven’s Door. Jamais Reip n’entrera dans l’Eden de la bonne forme. Le battement, c’est aussi celui que marquent les rebonds de la balle qui, dans l’étonnante vidéo Pinball (2003), va, invisible mais sonore, renverser et détériorer différents éléments du mobilier d’un intérieur domestique. Ici, le joueur n’est nullement le pinball wizard de la célèbre chanson de Pete Townshend : il tilte très vite et, de toute façon, nulle partie n’est à gagner. Les mouvements des boules à la surface des cinq tableaux de la série Flip Flap (2003) donnent une version beaucoup plus douce du battement que les vains coups à la porte du paradis ou les destructeurs rebonds de la balle folle. Le matériau utilisé par l’artiste pour ces pièces, un PVC à réseau lenticulaire bien connu des fabricants de cartes postales à effets, permet l’animation des images. Ainsi, en se déplaçant un peu le long de ces tableaux, le spectateur fait-il changer de place les sphères – quelque chose comme des planètes dans le noir de l’espace sidéral – de différents volumes et couleurs qui y figurent. Le contraste entre les ambitions quasi cosmiques de l’iconographie et la minceur de l’effet plastique obtenu est assurément l’un des ressorts humoristiques de pareille pièce (21). Mais le battement, c’est aussi celui des foulées d’un Buster Keaton lancé dans une course folle sur le bitume, tel que le montrent les sept photographies de Buster (1997), obtenues à partir de photogrammes du Cameraman (1928) et celui qu’occasionne le défilement des pages du flip book réalisé au moyen des mêmes photographies (22). Le battement, c’est encore celui des images qui se succèdent au gré d’un montage qui ne recherche pas la fluidité, l’illusion de la continuité. Dans l’amour de Reip pour les débuts du cinéma, les saccades d’un défilement filmique inférieur aux vingt-quatre images par seconde comptent certainement pour beaucoup, au moins autant que l’enchantement propre aux premiers pas d’un art comme le cinéma. En d’autres termes, les deux tropismes de l’art de Reip y trouvent leur satisfaction : images tressautantes, de mauvaise qualité, sans l’emphase que confère nécessairement une technique toute puissante, images de brève durée, à la diégèse rudimentaire ; mais, en même temps, confondante magie des images en mouvement, lumineuse apparition du train en gare de La Ciotat. C’est ainsi que dans une œuvre comme White Spirit, qui regarde, non pas même vers l’enfance, mais vers la préhistoire du cinéma, les deux aspects sont inséparables : les épiphaniques, les fantasmagoriques ombres, sur l’écran, apparaissent et disparaissent en un battement sans fin.

Si le battement est la figure de la répétition, il n’y a pas que les mouvements de la respiration, les coups à la porte du paradis, les rebonds des balles, les mouvements des planètes ou le défilé en ombre des figurines qui se répètent. Les œuvres d’art également peuvent participer de ce procès itératif, sans relève dialectique. Et par exemple celles de Smithson ou de Duchamp. Ainsi, avec la photographie Fourth Upside-Down Tree (1995), Reip a-t-il ajouté une quatrième occurrence à la série des trois arbres que Smithson, entre le printemps et le début de l’été 1969, replanta à l’envers, les racines en l’air, et qui n’existent bien sûr plus qu’à travers des photographies (23) – succédant lui-même dans cette insolite pratique à Vendredi, le compagnon de Robinson (24). En réalisant pareille pièce, Reip cherche bien sûr à exhiber telles racines de son esthétique. Il déclare aussi par là-même qu’à l’origine de son travail il y a l’inversion, le non-sens, l’absurde, comme celui consistant à refaire une pièce déjà faite, en un bégaiement de l’histoire qui défait les perspectives téléologiques ainsi que la mystique du progrès. Et puisqu’il s’agit de répétition, Reip va répéter son geste en donnant une troisième version de la Sculpture de voyage de Duchamp. C’est en 1918 que la première voit le jour à New York : un assemblage de bonnets de bain en caoutchouc de couleur vive, découpés en morceaux et tendus par des cordes – « une sorte de toile d’araignée de toutes les couleurs » selon les mots de Duchamp lui-même (25), d’ailleurs intéressé, plus que par l’installation proprement dite, par les ombres qu’elle projetait sur les murs de son atelier. Démontée en vue d’un voyage en Argentine, la sculpture finit rapidement à la poubelle, son caoutchouc s’étant rapidement déchiré. En 1966, pour la rétrospective de la Tate Gallery, Richard Hamilton fera réaliser la seconde version, qui, elle, ne résistera pas à un voyage au Japon, n’existant désormais plus que comme « une cochonnerie gluante dans une boîte à cigares » (26). En 2005, une nouvelle réplique de la sculpture originale aura donc été faite à l’initiative de Reip (27). À défaut, semble-t-il de pouvoir voyager dans l’espace, la sculpture de Duchamp voyage dans le temps. Autrement dit, la puissance répétitive du battement ne touche pas que le seul défilé des images, l’enchaînement des motifs, elle affecte également le cours même de l’histoire de l’art.

Après les disques de Duchamp, après toutes les œuvres refusant la maîtrise de la Gestalt pour conjurer le risque d’une Gestalt de la maîtrise, l’art de Reip opte ainsi pour la tactique du battement. Mais le battement que manifeste son art s’avère bien singulier. En premier lieu, il évite toujours l’emphase, la boursouflure du trauma et entend se préserver d’un destin toujours possible de bonne forme. Jamais, en effet, le refus de la continuité, les saccades du montage ou le mouvement des figures ne recherchent la violence. Il y a dans le déclenchement du traumatisme quelque chose d’une complétude, d’une réussite, d’une autorité qui est profondément étranger à l’humeur de semblable esthétique. Les références des vidéos de Reip ne se trouvent d’ailleurs pas dans le flicker film, mais bien plutôt, on l’a vu, dans les animations de Fischinger ou de McLaren. Si, historiquement, le battement aura été l’un des plus efficaces outils de déstabilisation de la bonne forme, il est probablement en voie d’en devenir une. Tout comme le subversif readymade de 1914 a fini par devenir une sculpture de plein droit, le battement, l’effet pulsatif ou stroboscopique entreront sous peu, si ce n’est déjà fait, au répertoire des formes officielles de l’art du temps. C’est pourquoi si, chez Reip, cela bat, ce n’est jamais de parfaite façon, mais toujours avec un rien de bancal, un soupçon de légèreté qui mettent à distance tout danger de consécration formelle de l’informe.

L’autre particularité du battement qu’une œuvre comme Toon (Flop) donne à voir tient à la nature de ses deux temps. Inspiration, expiration. Épiphanie, déflation. Ce qui, ici, se trouve mis en boucle dans un procès sans fin, sans relève dialectique n’est pas simplement un blanc et un noir, le son et le silence, x et y, mais l’enchantement et la désublimation, le positif et le négatif, l’œuvre et sa négation. En d’autres termes, si Reip n’est assurément pas un tenant de la magie, de l’élévation artistique – il sufit de regarder Blow ou Nerf pour s’en convaincre –, il ne compte pas davantage parmi les artistes totalement voués à la décrépitude de leur art – la vision de Stick Cutter ou de Dots en persuade. Avec lui, moments épiphanique et déflationniste se trouvent mis en boucle dans un manège sans hiérarchie et sans issue. L’art ne gonfle sa baudruche que pour aussitôt la dégonfler. Il ne la dégonfle que pour la regonfler. Inspiration, expiration. J’y crois. Je n’y crois pas. J’y crois. Je n’y crois pas... Tout compte fait, c’est peut-être dans la sphère du rock que pareille alternance, pareille dualité sans Aufhebung en vue se seront le plus souvent rencontrées : quelques pauvres accords grattés sur une guitare, comme la décomposition assumée des lois de la composition, comme l’art musical même tourné en dérision, mais, tout aussi bien, comme la grâce d’un littéralisme furtif, en vertu duquel les sons crachés par l’amplificateur ne valent magnifiquement que pour eux-mêmes, du moins quelques instants. L’art de Reip propose une ambivalence indépassable de cet ordre.

On/off.

Toon (Flop), ballons, dimensions variables, 2003

Mauve, vidéo couleur, 00’10”, 2003

Robots VI, 10 éléments, bois contreplaqué, dimensions variables, 1995

Dots, vidéo N&B, 04’21”, 2004

Overdrive, animation couleur, 00’55”, 2002

Building, marqueur, tissu, étendoir métallique, 156 x 66 x 66 cm, 1993, collection Fond Régional d'Art Contemporain Centre, Orléans

Wire #1, fil de fer tendu, Za Moca Foundation, Tokyo, 1996

Stand, 80 diapositives, 1997, collection Fond Régional d'Art Contemporain Limousin, Limoges

Buster, 7 photographies n&b, dimensions variables, 1997.

White Spirit, bois, carton, projecteur, ø 180 cm, 2005.

White Spirit, bois, carton, projecteur, ø 180 cm, 2005.

Stick Cutter, 44 éléments, carton et papier de couleur, dimensions variables, 1997/98, collection Fond national d'Art Contemporain, Paris.

Stick Cutter, 44 éléments, carton et papier de couleur, dimensions variables, 1997/98, collection Fond national d'Art Contemporain, Paris.

Fourth Upside-Down Tree, photographie couleur, 84,5 x 58,5 cm, 1995.

(2) Musée départemental Albert Kahn (Boulogne-Billancourt). Ce film a été montré dans l’exposition, « Comme le rêve le dessin », organisée par Philippe-Alain Michaud, Centre Pompidou (Paris), 2005.

(3) On se souvient qu’Alice, ayant mangé du gâteau qui la fait rapetisser, s’appuie à un bouton d’or pour se reposer de sa rencontre avec un énorme petit chien.

(4) Le héros de ce film, après avoir été exposé aux effets d’un nuage radioactif, rapetisse et, pour reprendre la belle formule de Pierre Alféri, « n’en finit pas d’atteindre sa minorité », quittant progressivement le monde des humains et du visible pour gagner celui des microbes d’où il nous narre, de façon insensée, son aventure (Des enfants et des monstres, P.O.L, 2004, p. 18).

(5) Une partie de ces dessins a fait l’objet d’une publication : Hugues Reip, Arles, Actes Sud/Altadis, 2005. L’opuscule contient un entretien de l’artiste avec Paul Sztulman dans lequel il confirme « l’importance capitale » de Lissitzky et de Rodtchenko dans l’élaboration de son répertoire formel.

(6) À la différence de ce qui advient avec Blank (1998), une vidéo montrant le faisceau lumineux qui conduit les images d’un film jusqu’à l’écran.

(7) Marcel Proust, À la recherche du temps perdu t. I, « Du côté de chez Swann. Combray », Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1954, pp. 9-10.

(8) Créée à Hiroshima, à l’occasion de « Art Document 00 » (Old Factoy of Army Clothes), cette œuvre n’est assurément pas sans susciter le souvenir des ombres survivantes de certains objets détruits par l’explosion atomique.

(9) Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn (1967).

(10) Cette partition électronique peut être considérée comme la première composée pour un film commercial. L. et B. Barron figurent au premier rang des pionniers de la musique électronique. Ils entretinrent avec John Cage des rapports privilégiés dont le rappel suffit à situer leur rôle dans l’avant-garde de l’époque.

(11) L’un des personnages principaux du film est Robby the Robot. Nul doute qu’il ne soit le grand frère des six robots (dont le sixième est transformable en décor urbain) que Reip a réalisés en 1994-95 et par lesquels il marque son attachement à l’unuvres de la science-fiction, en tant qu’hyperbole des utopies modernistes.

(12) Un fim consistant en une animation de points obtenue par dessin direct sur la pellicule.

(13) En 1973, à la galerie Toselli de Milan, Asher fit décaper les murs des couches successives de peinture qui les avait recouverts. En 1974, à la galerie Claire Copley de Los Angeles, il fit abattre le mur séparant l’espace d’exposition du bureau et de la réserve.

(14) Avec Exposition d’une exposition, à la « Documenta V », en 1972, Buren fit recouvrir un mur des sept sections de la manisfestation avec du papier rayé banc écru et blanc.

(15) Pour reprendre les mots de l’artiste (Hugues Reip, op. cit., p. 15).

(16) Le groupe est composé de trois artistes : outre Reip, Jacques Julien et Dominique Figarella. Deux disques : 33 t. (1999) et Dysfunction me (2001). Sur la pochette des deux figure la désublimatrice mention « recorded at home ». La présence d’artistes dans des groupes de rock et le mode d’articulation des deux parties de leur activité mériterait une étude.

(17) Centre régional d’art contemporain de Sète, 2003.

(18) Ces comparaisons sont suggérées par l’iconographie choisie par l’artiste dans le catalogue Hugues Reip*, Frac Franche- Comté/Le Quartier (Quimper), 1998, non paginé.

(19) Sigmund Freud, « Au-delà du principe de plaisir », Essais de psychanalyse, trad. de l’allemand par S. Jankélévitch/édition revue par A. Hesnard, Petite Bibliothèque Payot, 1977.

(20) L’histoire retient d’ordinaire que le premier flicker film est dû à Peter Kubelka avec Arnulf Rainer (1958-60), que Tony Conrad intitule programmatiquement l’une de ses réalisations The Flicker (1965), film à clignotement fondé sur une alternance de photogrammes blancs et noirs difficilement tolérables par l’œil, mais que le maître du genre est Paul Sharits : Ray Gun Virus (1966), Piece Mandala/End War (1966), N : O : T : H : I : N : G (1968) et T, O, U, C, H, I, N, G (1968).

(21) Pour une lecture de Flip Flap comme clin d’œil à l’art optique et cinétique, je me permets de renvoyer à mon article « Shimmy II » in catalogue L’Œil-Moteur. Art optique et cinétque, 1950-1975, Les Musées de Strasbourg, 2005, pp. 245-251.

(22) H. Reip, Buster. 7 photographies, galerie du jour, agnès b., 2000.

(23) Le First Upside-Down Tree est réalisé à Alfred, dans l’Etat de New York. Le Second Upside-Down Tree, sur la plage de Captiva Island, en Floride, où Smithson avait rendu visite à Robert Rauschenberg (de célèbres photographies de Nancy Holt montre les deux hommes conjuguant leurs efforts pour le planter). Le Third Upside-Down Tree, à Yaxchilan (Mexique), lors du voyage qui donnera lieu au texte « Incidents of Mirror-Travel in the Yucatan », publié dans Artforum en septembre 1969. Dans ce texte, Smithson écrit à propos des Upside-Down Trees : « ... les mouches arrivaient de toutes parts et les scrutaient avec leurs yeux à facettes », ajoutant « Pourquoi les mouches devraient-elles vivre sans art ? » (Robert Smithson : The Collected Writings, Berkeley, University of California Press, 1996, p. 129). Outre la photographie de Reip, les Upside-Down Trees de Smithson trouvent une explicite postérité avec Upside-down : Pastoral scene (2002) de Sam Durant : douze troncs d’arbres placés racines en l’air sur des miroirs.

(24) « Mais sa surprise fut à son comble lorsqu’il [Robinson] déboucha au bord d’un marigot que bordaient de petits arbres assez semblables à des saules. En effet ces arbustes avaient tout été visiblement déracinés et replantés à l’envers, les branches enfouies dans la terre et les racines dressées vers le ciel », Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique (1969), Paris, Gallimard/Folio, 1972, p. 163.

(25) Propos rapportés par Francis M. Naumann dans son ouvrage Marcel Duchamp. L’art à l’ère de la reproduction mécanisée, trad. de l’anglais par Denis-Armand Canal, Hazan, 1999, p. 75.

(26) F. Naumann, opus cité, p. 269.

(27) À l’occasion d’une exposition monographique consacrée à Reip par le Frac Limousin (Limoges).